Меня кстати спрашивали, считаю ли я провалом его роман «Тавро Кассандры». Нет, не считаю, потому что для меня во многом уровень литературы определяется тем толчком, который она дает читателю, и той мыслью, которую она читателю внушает. «Тавро Кассандры» лично меня в хорошем смысле инициировало.

Я помню, мы летели с Айтматовым в самолете. Я уже был с ним знаком и встречался прилично, довольно много раз. И летели мы на какие-то дни русской культуры, кажется, в Баку. Я к нему подсел и говорю: «Чингиз Торекулович, мне кажется, что «Тавро Кассандры» не дописана. Там могло быть гораздо круче». Вот смотрите, в чем идея: вот этот космический монах Филофей (неважно, там с космическими монахами у него, и у Евтушенко возникали всегда такие переборы, и планета Лесная Грудь ему совершенно не удалась в «Полустанке»,— фантастику он писать не умел)… Он там придумал, что вот этот космонавт обнаружил такое удивительное свойство у человеческого зародыша: во лбу появляется к 5 месяцам желтоватое пятно. Оно потом исчезает. И вот это желтоватое пятно свидетельствует о появлении человека исключительного, который может быть либо исключительным злодеем, либо исключительным героем. И вот человечество оказывается не готово к этому знанию.

В результате этот монах скрывает свой замысел от человечества, потому что принято решение таких зародышей уничтожать. И тем самым тормозить любой прогресс вообще. Тавро Кассандры, это клеймо Кассандры становится приговором. А я говорю: «Смотрите, как можно бы сделать: представьте человечество, которое узнало, что должен родиться такой ребенок, а есть пожилая пара, для которой этот ребенок — последний шанс ребенка завести вообще. И они узнают, что у него есть вот это тавро. И они бегут в панике, и их преследует весь мир. И в результате где-то глубоко в горах она рожает этого ребенка. И когда он родится, то по нему сразу будет ясно, что это будет Антихрист, который уничтожит этот мир. Но этому человечеству, которое травило и давило, гнало,— ему так и надо. Вот если бы вы так закончили — это был бы грандиозный роман».

Он говорит: «Знаешь, а вот возьми и напиши. Дарю тебе эту стартовую коллизию, но только давай сделаем следующее,— он начал сразу же импровизировать,— вот они бегут, они все гонят, и она родила. И родился совершенно обычный мальчик. От которого не будет никакого особенного зла, никакого блага, и такой общий выдох колоссального разочарования. Всех ждут конца света, а надо жить дальше».

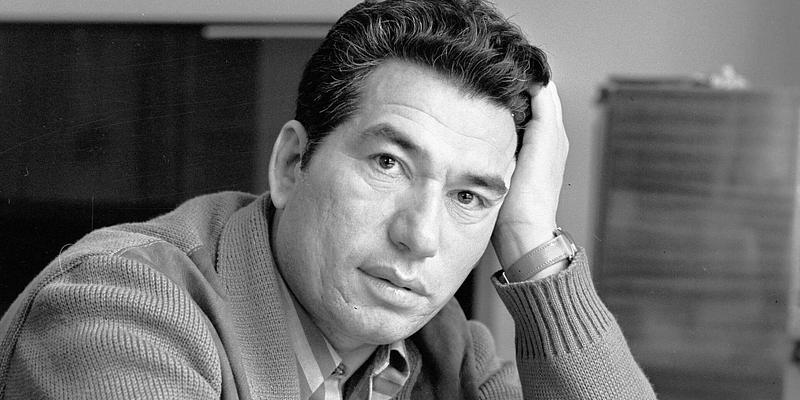

И эта идея мне так понравилась, что я потом продумал, собственно, этот ход. Он мне его подарил, сказал, что располагай свободно. Потом, конечно, изменившись до неузнаваемости, это превратилось в одну из линий «ЖД». Но мне это запомнилось, запомнился тот восторг, с которым он импровизировал, с которым он вообще сочинял. Айтматов был одним из очень немногих людей, которые действительно получали наслаждение от процесса сочинительства и от процесса письма, кстати говоря, тоже. Он очень много написал. И ранние его повести представляются мне чрезвычайно высокими образцами. Я думаю, что он — писатель того же класса и того же типа, что Распутин. И тут неважно, что оба они были детьми войны, Айтматов был старше на 8 лет. То, что они прожили такую разную жизнь…

Оба они были интеллигенты в первом поколении. Оба впитали опыт своего народа, трагический, и вот «Ранние журавли» Айтматова и «Уроки французского» Распутина — это довольно интересное поле для сравнения. Мне вообще кажется, что все, что сегодня пишет Гузель Яхина — это такая попытка (иногда удачная) в постсоветское время переписать Айтматова. её корни, мне кажется, безусловно там. И интерес к мифу… Более оригинальный писатель — Денис Осокин, того же плана. Он на Айтматова меньше похож, хотя та же мифопоэтическая закваска у него есть. Мне кажется, было два писателя — Айтматов и Распутин — которые отображали именно трагическую эволюцию народа. Народа, который в результате революции свободы не получил, а корни утратил. Вот эта трагедия утраченных корней, обрубленных…

Айтматов был же сам сыном репрессированного, и он понимал, что советская власть поманила мифом просвещения, а просвещения не дала. Более того, она привела к пространству атеистическому, духовно ущербному. Она могла предложить другие варианты развития, но метафизические её способности были недостаточными. Не говоря уже о том, что от самой советской власти к 1929 году ничего не осталось, к году рождения Айтматова. Там, 1928, да?— и Год великого перелома он встретил годовалым. И к моменту его рождения советской власти осталось очень мало. Поэтому эта трагедия людей, потерявших корни, но как бы не нашедших кроны, в основном у него и отображается. Это, конечно, попытка поиска каких-то древних архетипов, каких-то мифов.

Вот этот несчастный одинокий мальчик на пароходе, он потому и слагает этот миф о матери-оленихе, он верит в этот миф, который дед ему рассказывает, достраивает его, выдумывает, потому что это единственное его бегство, единственный способ бегства от жизни. Надо сказать, что все тексты Айтматова — исключительно трагические. И почти всегда они заканчиваются или гибелью героя, или как в «Первом учителе» — его старением, деградацией, отверженностью его.

Кстати говоря, ведь этот «Первый учитель» — ведь это же картина, которую снял потом Кончаловский, которая, собственно, положила начало триумфально славе их обоих. Это очень удачная картина, хотя Айтматов уже за «Повести гор и степей» уже стал лауреатом Ленинской премии, но настоящая слава — это, конечно, «Первый учитель». И вот эта картина именно о том (и повесть именно о том), как герой раннего советского просвещения встречает свою старость одиноким, забитым и никому не нужным стариком. А когда она в конце обещает поцеловать учителя в седую бороду, мы понимаем, что эта компенсация ничего не дает. Он стал сам жертвой этой революции. Хотя он её принес, казалось бы, в эти дикие селения. Вот это очень глубокое наблюдения Айтматова о том, что советский проект утонул, съел сам себя, и поэтому особенно мучительна, особенно трагична была его участь в Азии, где традиция очень быстро взяла верх. Но и традиция была подсечена, подрублена. От нее осталось самое живучее. Остался культ старости и традиции, осталось чинопочитание, остался феодализм, а культура, к сожалению, не сформировалась. Она погибла, она в этих условиях не жила.

И вот отсюда образ Манкурта,— наверное, самые сильные страницы вообще, когда-либо написанные Айтматовым. Я, кстати, спрашивал его… Двух любимых авторов я спрашивал: тяжело ли им физически далось самое страшное в их творчестве: сцена казни Сотникова в «Сотникове» у Быкова и Легенда о Манкурте. И оба они честно признались, что при написании этих сцен они оба доходили до физической дурноты. Айтматов вообще только с третьей попытки написал Легенду о Манкурте — он признавался,— потому что это описание невыносимых физических страданий, после которых человек забывает себя — это, как он говорил сам, было для него самым тяжелым в писательском его опыте.

Кстати, он ещё выше ценил «Белое облако Чингисхана» — вставную повесть, которую он выкинул из «Дольше века длится день» просто потому, что ему показалось, что и так вещь перетяжелена. Она и так как матрешка, как роман-шкатулка типа «Рукописи, найденной в Сарагосе» — слишком много вставных новелл. И он её убрал, опубликовал отдельно.

Мне кажется, что как раз в «Буранном полустанке» поймана интонация народного плача, вечной скорби. Потому что старое ушло, а в новом жить невозможно. И трагедия Едигея была именно в этом. Кстати, я обратил внимание на то, что, видимо, Айтматов в юности прочел очерк Окуджавы, напечатанный в «Литгазете», где он начинает словами: «Поезда в этих краях идут с востока на запад и с запада на восток». И этот музыкальный, типично окуджавский зачин ему понравился и перешел в его роман, и стал его лейтмотивом. Я спрашивал его: «Нет ли там ощущения, что Едигей гибнет во время этого космического старта?» Он говорит: «Нет, я никогда бы не убил Едигея, нет. Он выживет». Вот эта его вера в то, что Едигей выживет всегда, мне кажется, и давала ему силу жить. Но ужас в том, что Едигей выжил в советское время. А в постсоветское он не выжил.

Это то, о чем сказал Пелевин: «Чеховский вишневый сад мутировал, но все-таки выжил за гулаговским забором А сейчас меняется сам климат. Вишня в Росси, похоже, больше не будет расти». Вот в советском, как ни странно, этот персонаж (не важно, путевой ли он обходчик, Иван ли он Денисович) — эта народная сила как-то выживала. Хотя и в рабском совершенно положении. её не стало потом, когда после советского извода русской культуры настала какая-то вакуумная пустота. Почему она настала — об этом ещё можно спорить. Рене Герра действительно считает, что кончились последние люди, которые помнили досоветское. Сам Айтматов считал, что семена капитализма пали на почву, совершенно не готовую к этому, и в результате получилось дикое общество, где все друг друга ели.

То, что он пережил серьезный творческий кризис и ничего не написал после «Плахи» — наверное, тоже в известном смысле, закономерно. Потому что в советское время он мог существовать. А вот то, что настало потом… Не очень понятно, где ему было жить. Не очень понятно, что ему нужно… Ну посол в Люксембурге — что это за должность для него, что за ниша? Он утратил свой авторитет, и он стал классиком, памятником, но он перестал быть человеком, к которому прислушиваются. Наверное, в этом была ещё его такая главная беда.

При разговоре о причинах его успеха проще всего сказать, что Айтматова пиарила советская власть, потому что он был доказательством успеха её национальной политики… Это не так. Великие авторы советской эпохи, республиканские авторы: это Василь Быков в Белоруссии, это Нодар Думбадзе в Грузии, это, конечно, Чингиз Айтматов в Киргизии, это многие авторы в Украине — одного кого-то затрудняюсь назвать, а в Белоруссии ещё тот же Короткевич. Кстати говоря, в Украине, в официальной культуре были довольно сильные имена, такие как Олесь Гончар с его «Собором». Много было таких авторов. И вот самое здесь удивительное то, что выживали и завоевывали славу эти авторы не за счет советского пиара, а за счет потрясающей изобразительной силы.

Возьмите, например, замечательные совершенно тексты у Думбадзе. За счет чего он обретал свою славу? Конечно, за счет того, что в республиках многое позволялось, что запрещалось в Москве. Поэтому первый роман о коррупции, об издевательствах в суде, о чудовищной деградации социума назывался «Белые флаги», и написал его Думбадзе, и напечатан он был в Грузии. А, соответственно, Айтматов в «Ранних журавлях» в гораздо большей степени, чем Распутин в «Живи и помни», мог рассказать о том, каким кошмаром был военный голод, и каким адом была война в тылу. И «Ранние журавли» — это, на самом деле, одна из самых страшных повестей в русской литературе.

Точно так же в «Топольке» он многое мог позволить себе дорассказать, что не проскакивало или, с трудом обдирая себе шкуру, проходило в центральной России. Потому что там это списывалось на местный колорит, на перегибы, на что-то такое. Или «Прощай, Гульсары!» Очень многое было можно рассказать из того, что замалчивалось. Не будем забывать, что ведь «Буранный полустанок», в котором тоже очень многое сказано о коллективизации и репрессиях, был напечатан в 1980 году. Изначально этот роман назывался «Обруч» — речь идет об обруче, как бы сдавливающем голову Манкурта. А «Буранный полустанок» — название, которое пришлось придумать, чтобы скрыть пастернаковскую строчку. Но Айтматов сказал перед публикацией, что это «не стихи Пастернака, а его перевод Шекспира». Интернета не было, и партийные редакторы были людьми недалекими и поверили. Но ведь этот роман был напечатан в 1980 году. В центральной России, я думаю, такая мера откровенности была не проханже.

Насколько богаче мы были за счет этих так называемых «окраин» и так называемого «азиатского подбрюшья», и насколько же сладко мечтать о том, что рано или поздно мы сбежимся снова, потому что чем больше площадь, тем меньше давление, распределяемое по ней. Перечитывайте Айтматова. Это живая наша классика.